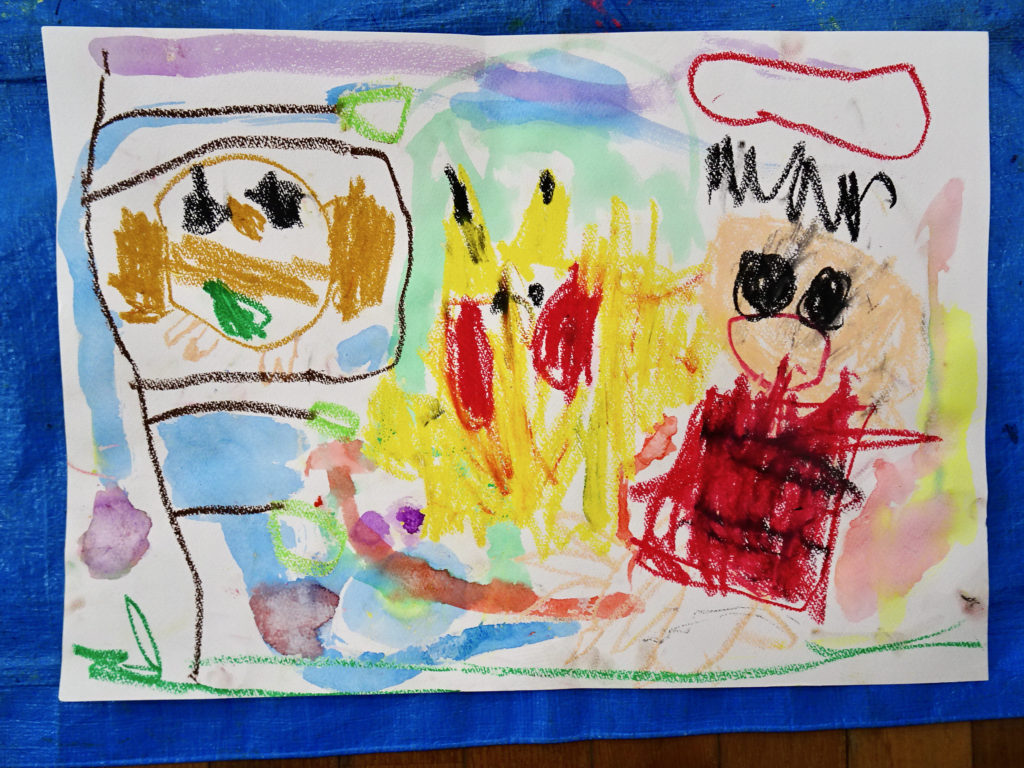

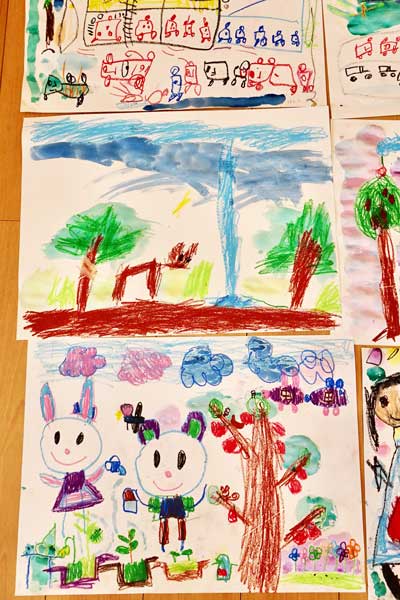

3さい「小さい紙に描こう」

A4のコピー紙¼くらいの紙のサイズに

気軽にどんどんお絵描きしよう!という遊びです。

お絵描きは、好きな子は自由帳などにどんどん描いて

描くことの楽しみに触れる機会が多くなるのですが、

そうでない子は、描く機会自体から遠ざかってしまって

より苦手意識や楽しみに気がつかなくなってしまう

ということになりがちです。

とにかく気軽にらくがきを楽しめるようになると

描くという「表現方法」の可能性に気が付くきっかけになります。

今回の活動は、描いた後に自由に飾れるのがポイントで

飾るという「遊び」に後押しされて、普段あまり描かない子も

結構何枚も描いてくれます。

まだ色をグルグルしただけの子もいますが、そういう子も誇らしげに

飾った絵のことをお喋りしてくれます。

3さい、4さい、5さい、学年それぞれに楽しめますよ。

4さい「スクラッチ技法遊び」

クレヨンでカラフルに塗りつぶしたところに

黒いクレヨンでまた上塗りして、それを削る遊びです。

絵本の題材にもなったり、昔から定番の遊びですね。

遊ぶ時のコツは、下に塗るカラフルな色を、しっかり塗ることです。

子ども達は隙間なくしっかり塗るというのは

慣れていないとなかなかできないので

丁寧に教えてあげながら頑張ってみてください。

後で綺麗になるぞ!という楽しみを理解してもらうことも大事かもしれません。

削ってからまた黒で塗りつぶすと何度でも引っ掻いて遊べますよ。